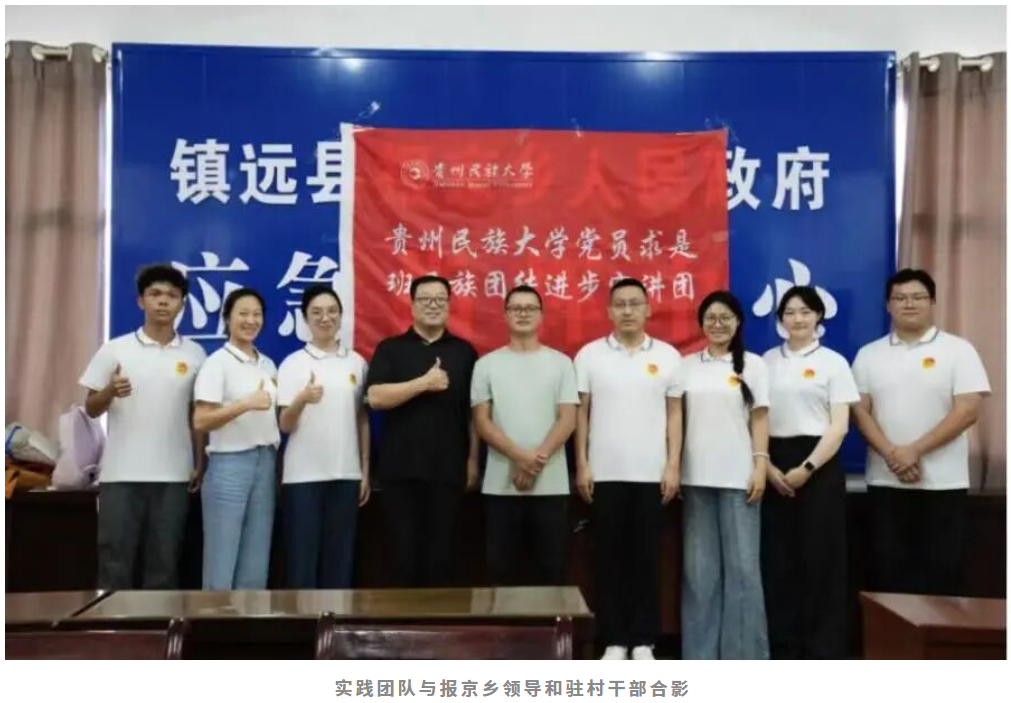

广大青年要坚定理想信念,厚植家国情怀,练就过硬本领,发扬奋斗精神,到祖国和人民最需要的地方发光发热,为中国式现代化建设贡献青春力量。7月24日至29日,贵州民族大学党员求是班暑期“三下乡”民族团结进步宣讲团走进镇远县报京乡,开展为期五天的民族团结进步宣传宣讲活动。

七月的黔东南,秀美而不失火热。实践团队经过四个多小时的车程,来到了镇远县城。下了火车,团队立即投入主题宣传宣讲工作中,在前往报京乡的客车上悬挂起“民族团结一家亲 同心共筑中国梦”主题横幅,积极营造浓厚的宣讲氛围。

团队到达镇远县报京乡

7月25日下午,在报京村委会二楼会议室,一场别开生面的民族团结进步宣讲活动如期进行。来自报京乡的50多名当地群众到现场参加宣讲活动。如何让宣讲接地气,让群众乐于参与,队员们八仙过海各显神通,互动问答使现场宣讲气氛热烈,民族舞蹈表演博得群众阵阵掌声。宣讲结束,一位穿蓝布衫的奶奶拉着队员的手说,“你们讲的,我们都懂,就像寨子里的鼓楼,少一根柱子都不行。”

宣讲团在进行理论宣讲

宣讲现场参加互动的群众

各民族共同创造了灿烂的中华文化,共同培育了伟大的民族精神。7月26日,宣讲团队来到报京芦笙制作工作坊,当地芦笙制作传承人周海明向队员们介绍了芦笙制作工艺。这些芦笙从选材、制坯到雕刻、组装,每一步都凝聚着匠人的心血与智慧。芦笙是重要的民族文化符号,它不仅仅是“一种乐器”,而是一条把不同村寨、不同民族、不同年龄的人们紧紧系在一起的文化纽带,在促进民族团结方面具有独特意义。

在报京乡非物质文化遗产侗族刺绣基地,绣娘们正在专心作业,平针绣、盘线绣等传统技法凸显侗绣魅力。侗绣传承人邰木香向队员们讲解侗绣图案中蕴含的侗族历史故事与生活智慧。

7月27日,队员们参观了报京红色文化馆。报京是一块红色的土地。1934年红六军团作为红军长征的先遣队,在任弼时、萧克、王震等同志的率领下途经报京乡。在报京,红军严明的纪律,事事为群众着想的作风赢得当地群众的赞赏。当地苗族同胞把仅有的糯米拿出来,侗族乡亲连夜编草鞋,积极为红军带路,留下了许多红军与各族同胞军民鱼水相依的动人故事。

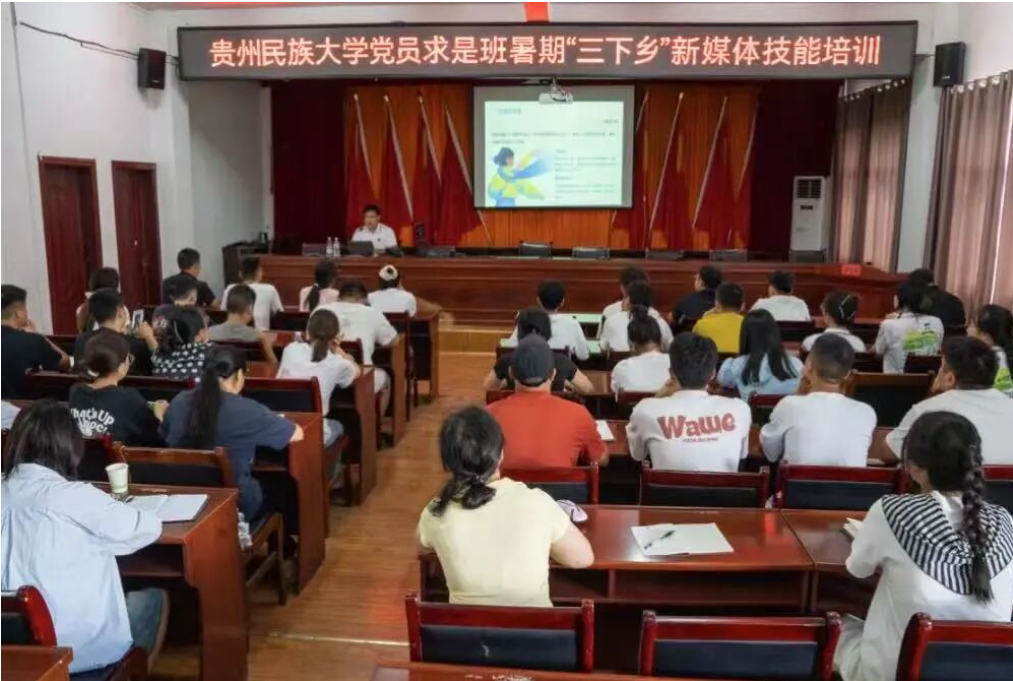

用镜头记录家乡的发展,记录民族团结故事。7月28日,在报京乡政府会议室,实践团队为报京乡年轻干部和返乡青年开展新媒体技能培训。本次培训以理论讲解,案例分析、随堂实操、主题研讨等形式进行,充分结合参训人员实际,力求务实管用。报京乡党委和政府领导现场指导培训,来自报京乡年轻干部、返乡青年共计60余人参加培训。

实践团队为报京年轻干部和返乡青年开展新媒体技能培训

为期五天的实践活动,队员们深入村寨,面向群众,寻找报京乡民族团结进步故事。队员们在做中学,在学中做,在实践中做民族团结进步政策的宣讲者,做民族团结进步故事的传播者。各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,手足相亲、守望相助,团结一心、共同奋斗,不断铸牢中华民族共同体意识,凝聚起一往无前的磅礴力量。